编者按:

为迎接新一轮本科教育教学审核评估,全面落实立德树人根本任务,持续深化本科教育教学综合改革,岭南师范学院深入开展自评自建工作,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。现推出“本科教育教学审核评估学院巡礼”系列专题,持续分享各学院在本科人才培养和教育教学改革中的举措与成效、特色与优势,供各单位学习交流,共同推动本科教育高质量发展。本期展示的是:电子与电气工程学院。

第一部分:学院简介

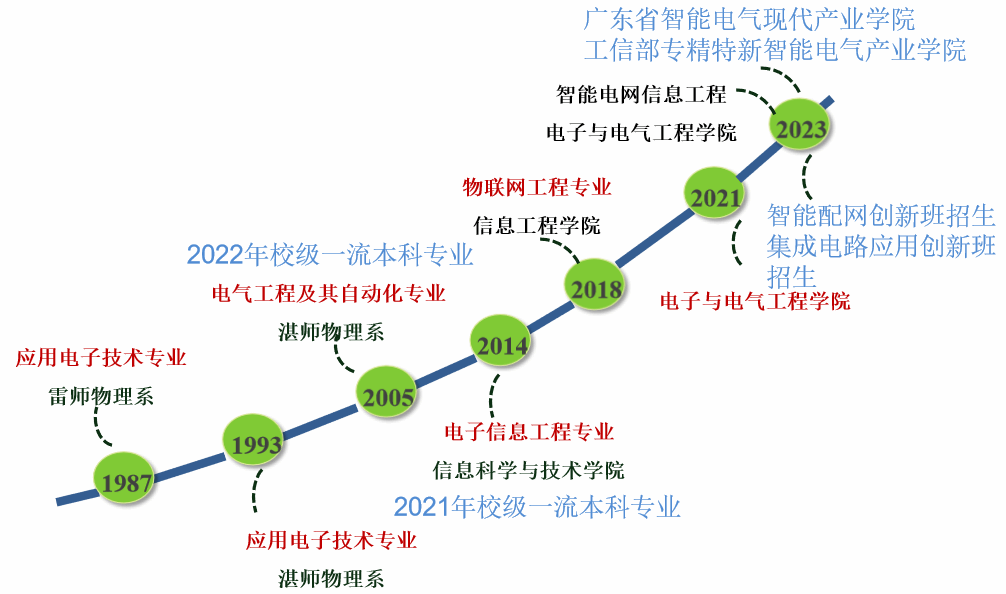

电子与电气工程学院的办学历史可追溯到1987年开办的应用电子技术教育专业,2006年成立信息科学与技术学院,2016年更名为信息工程学院。2021年7月由原信息工程学院的电子信息工程系、电气工程系、物联网工程系组建而成,现有4个本科专业,本科生近1300人,联合培养硕士研究生15人。学院办学历程及专业布局如图1所示:

图1 学院办学历程及专业布局

学院现有教职工83人,其中教授8人,副教授23人,具有博士学位25人,博士生导师1人,硕士生导师8人。省优秀专家1人、省特聘教授1人、省三八红旗手1人,省“扬帆计划学者”、学校“燕岭优青”等10人,湛江市“五一”劳动奖章1人。

近三年,学院建有广东省智能控制工程技术研究中心、广东省无人集群智能新型研发培育机构、广东省电工电子实验教学示范中心、广东省智能信息处理创新团队;获省部级科技奖励4项,其中2023年度湖北省科技进步二等奖1项、2022年度中国轻工业联合会科技进步二等奖1项、2021年度辽宁省科技进步二等奖1项、2021年度中国煤炭工业协会科学技术二等奖1项;获“互联网+”大学生创新创业大赛国赛铜奖1项、省赛银奖1项、铜奖3项。

第二部分:学院本科教育教学特色凝练

一、深化“立德树人”,加强“工匠精神”,打造“思政+人文+工程”一体化综合素质的新工科育人平台

加强“工匠精神”的育人文化观,培养大学生思想上要守正,守住价值重心,引领学生树立一切以国家民族利益为重的大局观与站稳马克思主义根本立场的世界观;深挖工程学科丰富的人文内涵,聚焦国家战略对工程创新人才的要求,融合新思政文理教育与多学科交叉的工程教育文化体系,形成从工程科学发现、技术发明到人文情感的新思政育人方法论,从学理和实践两个维度出发,构建品学兼修、德才兼备的高素质人才的文化体系。

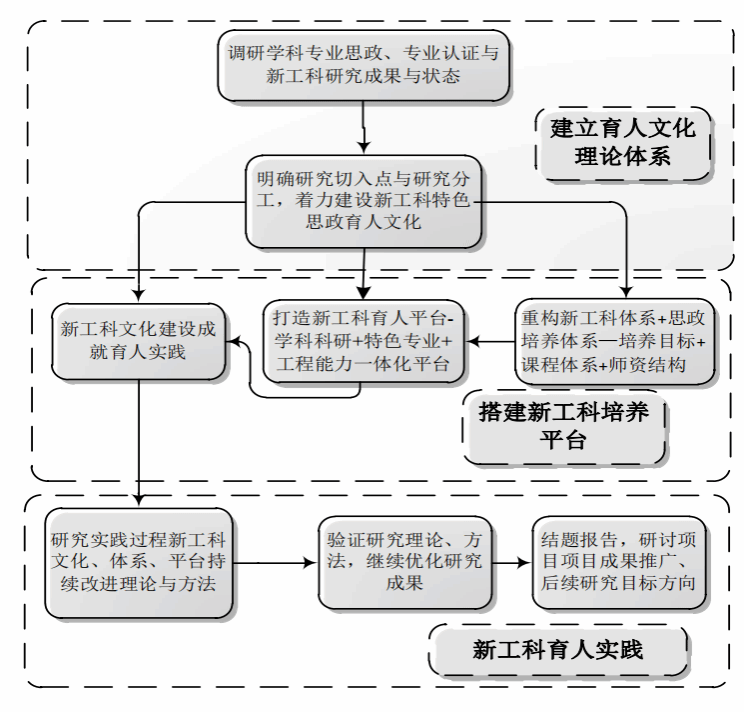

以CEEAA 认证为标准进一步构建人才培养新工科体系,将本专业培养体系纳入工程教育专业认证体系,合力打造具有区域特色新工科人才培养方案和课程体系;以工程认证 OBE理念为指引,按照“新工科”要求设定学生毕业能力观测点,将各能力观测点对接新工科人才培养计划中的课程体系。构建新工科人才培养体系架构,建设“人才标准制定→文化体系与培养体系构建→培养平台打造”的人才培养体系。新工科人才培养平台建设路径如图2所示:

图2 新工科人才培养平台建设路径

聚焦智慧电力领域重要战略需求和重大工程问题,对接科技前沿,整合人工智能、大数据与物联网方向的学科与专业资源,打造服务智慧电力领域“卡脖子”技术的创新型人才培养的战略大平台。打通“学科+专业+育人”三平台经络,建设“全链条”新工科人才培养大平台。

二、强化“问题导向”,迎合“产业需求”,构建校企产教融合联盟,探索提升工程实践和创新创业能力的人才培养模式

与北京三清互联科技有限公司珠海分公司、北京润尼尔网络科技有限公司、珠海沃顿电气有限公司、珠海汉升电子有限公司、云谷技术珠海公司、珠海苏博哈特能源技术有限公司、珠海康定电子股份有限公司、广东兴能电力投资集团有限公司、中国铁塔股份有限公司湛江分公司开展校企合作,共同建设智能电气产教融合公共实训基地、校企合作示范基地、智能电气课程资源库、智能电气技术技能创新项目、教学创新团队和社会服务体系,在人才培养、学生就业等多个方面展开合作.

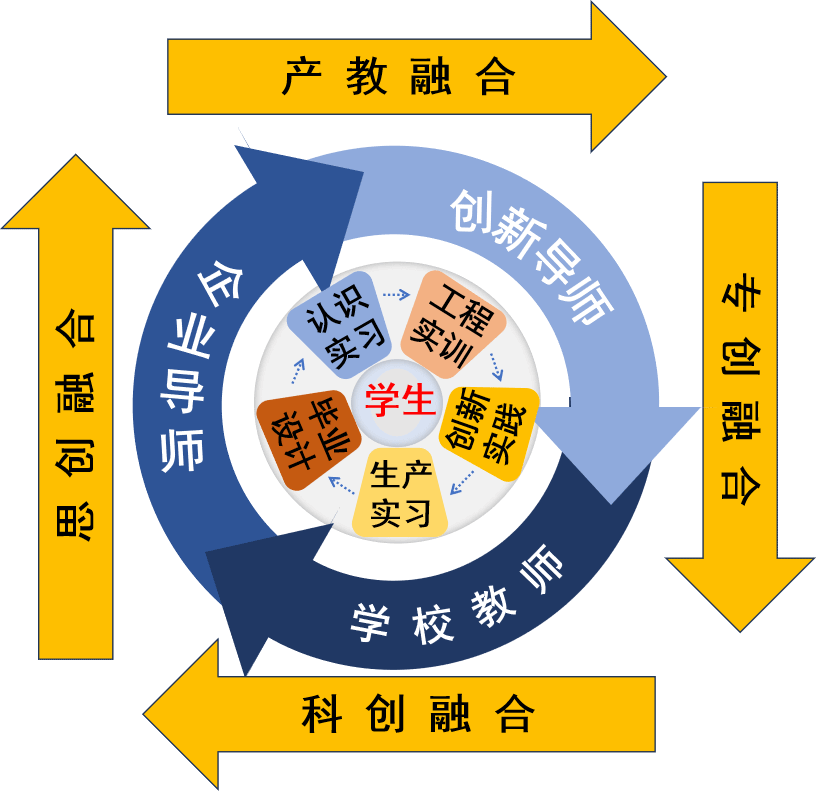

学校老师、企业导师、创新导师,共同规划专业发展、共同开发项目化课程、共同组建教学科研团队、共同搭建实践教学平台,形成“三师共建”的人才培养体系;认识实习、工程实训、创新实践、生产实习、毕业设计,五类实践课程分布在1-8学期,形成由企业导师或创业导师全程参与的 “五位一体”实践教学体系;产教融合、专创融合、科创融合、思创融合,形成“四维融合”的人才培养模式。搭建校企产教融合联盟,探索人才培养改革模式,为产教融合、校企一体协同育人打下良好基础,提升工程实践能力和创新创业能力。“三师共建、四维融合、五位一体”人才培养模式关系如图3所示:

图3 “三师共建、四维融合、五位一体”人才培养模式关系图

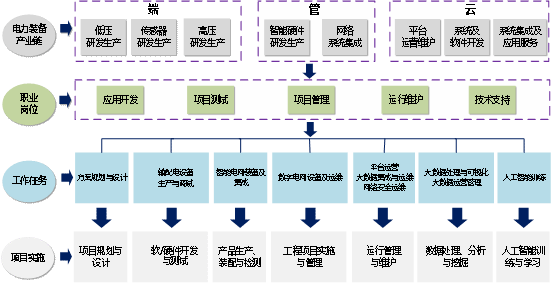

学院围绕产业需求、深化产教融合,构建了如图4所示的校企协同育人新模式。首先,面向电气装备产业链,搭建了云-管-端协作平台;其次,根据职业岗位,划分为应用开放、项目测试、项目管理、运行维护、技术支持等;再次,制定了详细工作任务清单;最后,针对不同任务制定相应的项目实施计划。

图4 校企协同育人新模式

通过“三师共建”解决工科人才培养偏离工程和产业需求的问题。传统工程教育注重学科知识逻辑,偏离产业需求导向,课程设置陈旧,课程内容滞后于产业技术发展,教师缺少工程实践经验,学生创新实践能力培养不足,致使地方高校本科工程人才培养供给与产业需求脱节。通过“四维融合”解决教师队伍建设、学生创新能力不足的问题。企业技术人员担任兼职教师,参与教学活动,有助于丰富教师队伍结构,提高教育教学水平,促进企业与学校之间的交流与合作,提升“三师”开展课程思政的能力,培养学生的创新精神和创业能力,提高学生的创业成功率。通过“五位一体”解决校企合作、产教融合缺乏有效载体的问题。校企合作是培养工程人才的必由之路,但由于高校和企业之间的组织壁垒,产教融合缺乏有效的载体支撑,企业等外部优质教育资源难以与高校资源有机整合,校企合作层次较浅,企业难以深度参与工程教育改革。

面向产业转型发展和区域经济社会需求,以强化学生职业胜任力和持续发展能力为目标,以提高学生实践和创新能力为重点,深化产教深度融合、校企合作,创新人才培养方案、课程体系、方式方法、保障机制等。鼓励打破常规对课程体系进行大胆革新,探索构建符合人才培养定位的课程新体系和专业建设新标准。推进“引企入教”,推进启发式、探究式等教学方法改革和合作式、任务式、项目式、企业实操教学等人才培养模式综合改革,促进课程内容与技术发展衔接、教学过程与生产过程对接、人才培养与产业需求融合。协调推进多主体之间开放合作,整合多主体创新要素和资源,凝练产教深度融合、多方协同育人的应用型人才培养模式。

三、提升“实践内涵”,推进“协同创新”,形成各要素全方位、实质性产教深度融合的长效机制

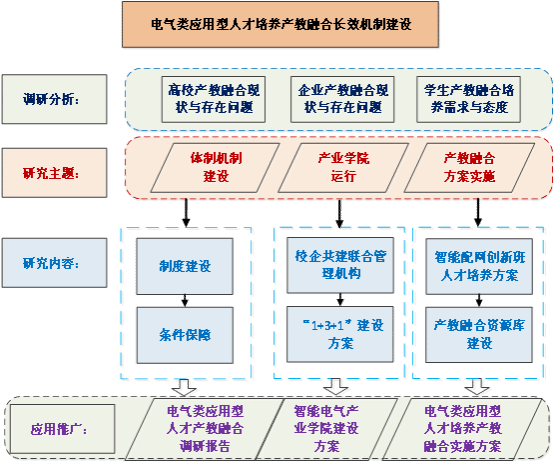

由于缺乏教育链、人才链与产业链、创新链的有效衔接机制,现有校企合作产教融合存在态度冷热不均、合作周期短暂、合作广度不够、合作程度不深等系列问题,亟待构建产教融合长效机制,深入推进产教融合。基于此,学院结合我省应用型电气类产教融合人才培养需求,开展产教融合体制机制建设、智能电气产业学院实体运行、智能配网创新班人才培养实施等,探索电气类人才培养特色产教融合长效机制,解决电气类人才供给侧与产业需求侧不匹配的矛盾。电气类应用型人才培养产教融合长效机制建设技术路线如图5所示:

图5 电气类应用型人才培养产教融合长效机制建设技术路线图

通过开展高校、企业、学生三方面的产教融合现状调研,形成全面的广东高校应用型电气类人才培养产教融合现状调研报告;通过产教融合配套制度建设、产教融合人才培养模式改革、教学质量监控管理方法、教师评聘考核改革等方面开展研究,建立广东高校电气类应用型本科人才培养产教融合体制机制;通过校企共建智能电气产业学院联合管理机构、制定智能电气产业学院建设方案,建立智能电气产业学院运行实体;通过电气工程及其自动化专业的智能配网创新班人才培养试点,检验应用型电气类人才培养产教融合成效和实施途径的有效性,进而在全省同类高校进行推广,带动全省本科高校产学合作水平提升。

四、注重“改革质量”,彰显“融合效应”,创造了众多高质量的教育教学改革成果

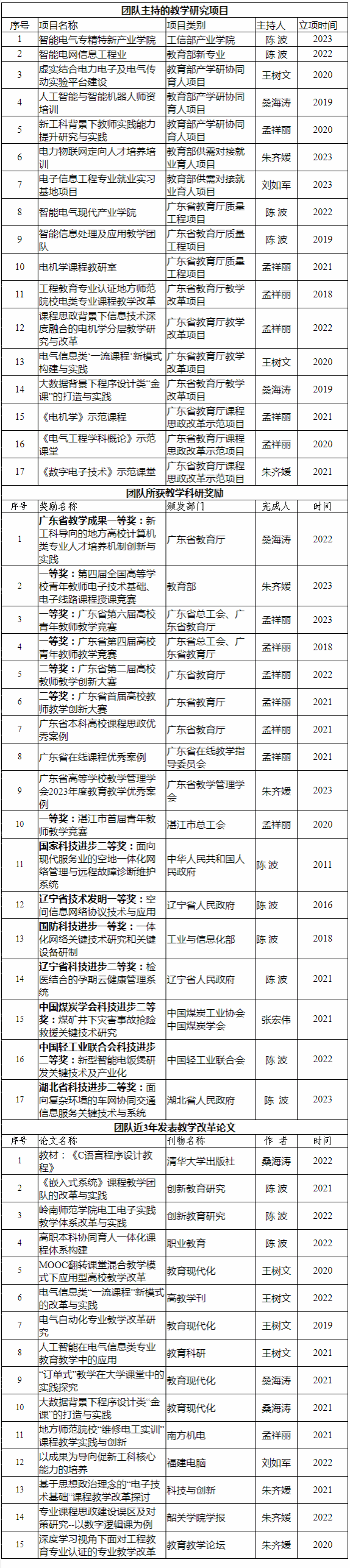

学院构建的产教融合协同育人模式已形成新工科建设的良好示范效应,学院提出的《产教融合新工科育人模式探索与实践》已被列为学校高等教育成果奖培育项目立项及被推荐为第七批“广东特支计划”教学名师“揭榜挂帅”制项目;智能电气专精特新现代产业学院建设成效显著,2023年顺利通过第一批工信部专精特新现代产业学院预立项中期检查,系列教学成果如表1所示:

表1 系列教学成果表

第三部分:学院未来发展规划

学院秉承“产教融合型新工科学院”的办学理念,坚持“以本为本”的育人宗旨,形成并着力实施“以产教融合协同育人为主体,以人才培养应用型与科研成果促转化为两翼”的发展思路和办学模式。学院全面实施“学科引领”和“人才兴院”战略,面向电子信息、电气工程、物联网工程、智能电网信息工程等行业科技前沿、面向能源产业发展对具有创新意识的应用型专业人才的迫切需求,对专业人才培养、新工科建设进行积极探索与系统部署,系统性解决人才培养目标如何呼应国家战略与行业发展、教学内容如何适应学科和行业技术进步、学生创新创业能力如何契合工程实际、人才培养质量评价如何反映行业需求的教育教学问题。