首届“国际当代艺术月”上演,五位国际驻村艺术家齐聚校园展“绝活”

中西艺术交融之美“惊艳”校园

策划/关天冲 学生记者/朱晓华 卢雪娇 张楚茵

走进美术与设计学院的艺术展厅,跃入眼帘的是一幅由各种画纸拼贴起来长达14米的巨幅山水画长卷,画面群山起伏,氤氲有气,动人心魄。记者还以为这是中国的水墨山水画,当走近观察,原来是一幅炭笔画。虽然画面没有中国山水画讲究的笔法皴法,但远远看去,就像一幅地道的中国水墨山水画。

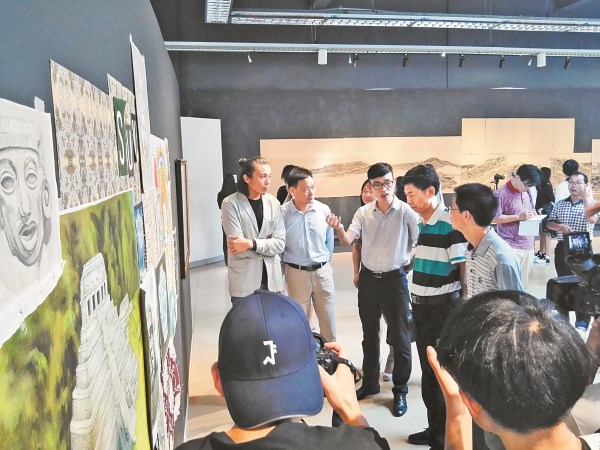

这是10月22日上午,我校美术与设计学院开展的首届“国际当代艺术月”活动的重头戏,一场名为“非公式交集”的国际当代艺术家作品展正在这里火热上演。来自英国的Tom Haye、墨西哥的Heriberto Quesnel、葡萄牙的Jorge Miguel、英国苏格兰的GeriLoup Nolan、西班牙的Sandra Fiz五位国际驻村艺术家带来了他们在中国驻村创作的艺术精品。

首届“国际当代艺术月活动”历时近一个月,从10月11日就已经开幕,五位艺术家与广大师生以开放的方式举行“非公式交集”对话和艺术展演,分享他们的经验,开设工作坊传授艺术“绝活”,有如一道艺术曙光“惊艳”校园,为高雅艺术进校园带来了全新的概念和视野,也给广大师生送上了一场别出心裁的艺术盛宴。

艺术与创意的跨国融合

在展览的现场,观众看到的不只是这幅恢宏气象的山水画。展出的还有这五位艺术家在中国驻村,特别是在湛江驻村创作的炭笔画、插画、拼贴画、单色绘画、装置艺术和陶艺等一批中西融合的艺术作品。

这次活动的组织者Tom创作的一件陶瓷艺术也特别引人注目。这是他在景德镇驻村完成的一件作品,使用的是已经既有的陶瓷成品融合到原生的陶瓷胚里进行重新的烧制,用一层一层的重叠效果,来表现历史的轨迹,反映自然生态的演进和阻力。

在一个由旧砖头堆砌的平台上,铺满碳土的簸箕上长出了嫩绿的豆苗。碳土已经干裂,与娇嫩的豆苗形成鲜明对比--这是在宣示生命力的强大,还是在控诉环境污染?这个装置艺术吸引了众多参观者的眼球,一群穿着校服的中小学生正好奇地围观着,因为这样的艺术形式与他们之前对艺术的了解有着太大的分别。

据悉,5位国际驻村艺术家能齐聚岭师,源于由湛江炭之家启动的首个国际艺术家驻地项目,也促成了粤西高校国际驻村艺术家进校园的先例。这次活动不仅弥补了我校因地缘关系长期无法获取国际第一线艺术资讯的缺陷,也从以国际驻村艺术家的作品中看到本土文化与中西艺术的融合。

湛江虽不若一二线城市有足够艺术与经济资源吸引国际艺术家长期驻留创作,但湛江特殊的历史文化及地理位置(广州湾历史、雷州文化、海港城市特质)却足以吸引五位国际艺术家在短期内寻找艺术材料,以当地的风土特色(炭)交揉自身文化背景创作,并进入学校开设工作坊、解读自身作品、分享经验。

学校党委副书记黄达海认为,当前全球艺术活动日趋国际化,越来越多的艺术家受聘于全球各地的艺术村落,利用驻地创作的作品进行国际化的交流,当中不乏许多国际能见度高的艺术家,他们特别注重对艺术的反思和对话,这样的艺术交流探索特别有益于当前国内高校艺术教育的交流与提升。

“非公式交集”带来的全新视野

这次活动策展人许曦老师介绍,主题定为“非公式交集”,意指五位多国艺术家前来中国湛江寻找以艺术创作与东方文化交流的机会,却希望以不同於西方艺术家对於中国传统文化的既定印象来创作,而试图开辟一条有益于双方的艺术交流发展途径。

2011年已经来中国开展驻地创作的Tom最擅长陶瓷与绘画,他先后留驻福建德化、江西景德镇和深圳开展创作交流,并举办展览。他深深爱上了中国这片文化深厚、人民友好的土地,在驻地创作交流的日子里,与中国的艺术家和工匠们进行广泛交流,已经能说一口流利的普通话,并充当起驻地艺术家们的临时“翻译”。他深入研究《周易》等中国传统文化,融入西方的哲学思维,创作的作品经常引入“象形”和“八卦”的元素。

Heriberto是一位自学成才的现代画家,他的拼贴画别具一格。墨西哥的金字塔、观音像、古堡勇士头等中西元素出现在他的贴画上。他向师生诠释了坚持的重要性,鼓励大家用参加比赛的方法审视自己,不断创新创作形式。他认为比赛是为了让每次作品都比过去好,而不是证明自己比别人更优秀。

展厅的巨幅山水画就是出自Jorge的手,他是一位视觉艺术家,喜欢用素描创作,这幅山水画长卷由许多张不同的纸张拼成,给人丰富的想象空间。他在与我校师生的交流中,提出了艺术创作的“适应孤独法”和“脱离外界环境法”。认为艺术之路注定是孤独的。

而毕业于爱丁堡大学艺术学院的GeriLoup,作为一位装置艺术家,她不太认同Jorge的看法。她在创作过程中喜欢把自己置身于自然的环境里,捕捉着来自日光、空气、风、尘、落叶等自然物象给自己带来的真实而美好的感受,并利用自然材质进行创作和呈现这种特别的体验和情境。

Sandra尤其喜欢插画,然而在西班牙,有一种插画家与艺术家是不同群体的说法,并不认同这个观点的Sandra想到了来中国寻求挑战。Sandra的插画作品呈现在报纸、报告、宣传单等随处可得的纸张上,有人像、大树、动物黑夜里的小道等,她用不同的色彩和图像,描绘内心情绪的变化,将创作当做逐渐打开心房的过程。

五位艺术在与师生对话会上,详细地介绍了各自驻村交流的近况以及对当代艺术的个人看法。他们认为当前世界艺术潮流趋向“社会性”,公共艺术和社区艺术等多元性的艺术手法早已不拘一格,利用表演、装置、影像、数位媒体等媒体创作已成为显学。难能可贵的是,这次邀请的五位艺术家都大量使用了传统艺术材料(丙烯、炭笔、墨汁)来创作,共同构成了“驻村型”国际艺术家的精神面貌,同时又积极地回顾自身和驻地历史,努力在自然、记忆、信仰中寻找未经异化的自身。

“原来当代艺术是这样子的!”

在工作坊的课堂上,Jorge亲执中国的毛笔去演绎水与墨之间的互动艺术。水在墨上晕开,观察墨与水的运动,他感叹地说:“这种感觉像是种下一棵种子,看它在慢慢成长。”在场的师生也与Jorge一起,动手体验着水墨在纸上晕化的效果。

Tom展示另一种创作方式,他将照片投影在粘有纸张的墙上,然后让师生利用炭笔根据图片轮廓随意发挥作画,创作的成品为我们呈现了一种别样的视觉感受。Sandra用“灵感”+“概念”+“研究”+“操作”=“最终作品”的公式,生动地向现场师生传授了自己的创作插画的“秘籍”。

在工作坊现场,记者还看到了一群中小学生的身影。“妈妈带我来的,这个活动太好玩了,可以尽情打开脑洞。”小学生小李与大哥哥大姐姐扎在一起参与创作,一刀一剪,一拼一贴,一幅简单却又趣味十足的拼贴画就完成了。美术与设计学院的王时利老师也带着在读初中一年级的女儿一起参加了这次活动,她认为,学校举行这样的活动非常难得,应该珍惜可以与艺术家面对面学习和交流的机会。

“这是第一次与国际艺术家这样面对面的交流创作,很喜欢这种轻松有趣的课堂氛围,这与以往的教学模式是不一样的。”美术专业的林淑怡同学说。参与工作坊的师生乐在其中,他们就分别就创作过程中遇到的问题和想法与现场的艺术家进行了面对面的深入交流,现场气氛活跃。

实际上,当代国际艺术家的创作理念、手法等,与我们常规的认识有很大的差异。这次国际当代艺术进校园,给我校师生乃至校外艺术爱好者带来了全新的体验和感受,很多人纷纷惊叹——“原来当代艺术是这样子的!”无疑,“非公式交集”国际艺术家驻地作品展是一个具有国际性和开放性的展览,也给校园带来了一股清新的艺术之风,让当代艺术不再是摸不着的阳春白雪。

美术与设计学院院长巨云和表示,当代艺术更强调艺术家对人与自然的认识和感知,回归本质的特点更为明显。这次活动的成功举办,为学校与国际艺术交流积累了经验并开辟了道路。今后,学院会尽可能多举办此类活动,让学生更多地接受国外多元化艺术教育。

相关链接:

校园艺术交流活动的创举

学校党委副书记黄达海:近年来,学校国际教育合作交流发展迅速,与美国等30多个国家及港澳台地区的近50所高校签署合作协议,广泛开展人才培养和学术交流合作。乘此东风,美术与设计学院也努力将视野放诸世界,着力拓宽艺术交流平台。这次邀请五位国际艺术家来校开展“国际当代艺术月”活动,就是以国际化视野促进当代艺术交流的创举。这次活动不仅包括了艺术演讲、工作坊教学、艺术家公开对谈等,还举办“非公式交集”的主题作品展,表明五位艺术家想借这次湛江之旅,意图打破西方艺术家对于中国文化的既定印象来创作,从而提供一条特殊的艺术之路有益于双方平等的交流与发展。这样的交流合作活动,无疑会给学校的艺术教育与人才培养带来极大的收获与促进。

当前,全球当代艺术日趋国际化,越来越多的艺术家受聘于全球各地的艺术村落,利用驻地创作的作品进行国际化交流。而在此过程中,他们特别注重对艺术的反思与对话。这样的艺术探索特别有益于当前国内高校的美术教育的交流提高。因此邀请国际艺术家进校开展艺术活动,不仅可以弥补我们因地缘关系长期无法获得国际第一线艺术咨讯的缺憾,同时也向国外宣传了我校的艺术强项与办学特色,可谓一箭双雕、一举两得。因此,衷心希望本次国际当代艺术展及相关活动,能更好地展示学校的艺术教育成果,增进美术与设计学院对外交流的广度及视野,开启学校国际艺术交流合作的新天地。

国际驻地、驻村艺术交流的影响

策展人许曦:国际驻地、村艺术交流的开展在某种程度上,是艺术行动延续又抗拒资本社会挟制艺术发展的缩影。在近代商业资本模式影响下,艺术创作不可避免地越趋重视作品的物质性和市场价值性,尤其是驻地、驻村艺术活动。与此同时,国际艺术交流,巧妙地借用传统资本流通的模式,用“文化资本”来避免商业机制的不良影响。

法国社会学家布迪厄在其作品《艺术的规则:文学场域的纲目和结构》(1992)中指出,文化资本(Capital Culturel)是知识分子在经济资本和社会资本(人际关系)之外所擅长的另一种“资本建构”。在当前世界各地的艺术组织(官方或民间)在获得足够的经济资本后再与全球拥有类似文化背景及语境之艺术团体结盟,企图利用此模式打破艺术的单一审美性和旧有文化霸权,最终取得文化上的多样性和活力。

早在2000年左右,这样类型的国际交流活动多不胜数,尤其对于经济动能稍微疲弱的地方,区域及其文化发展特别有所助益。举例来说,地处于台湾台北市近郊的民间艺术团体的“竹围工作室”, 在过去十年来努力耕耘于国际艺术交流活动,其长年关注的艺术主题在于全球化,环保和地方人文言志的建立,每年利用政府资金和私人赞助邀请多位国际艺术家来访并驻地创作。在艺术创作,研究和国际交流并重的策略下,逐渐提升自身的人文地位,也同时更生竹围地区的经济和文化面貌,使原本的小渔村化身为今日兼备文化,传统产业和国际视野的特色部落。

在今日逐渐开放的中国社会里,艺术文化活动逐渐脱离闭关状态,而寻求在国际艺术文化交流的话语权,驻地/村活动不但可以再现国际合作的现象,也同时循序渐进地重塑“中国当代艺术”之面貌。其内在精神里的对话性要求着我们在自己的时代中更清醒的自省我们的历史,身份和文化内蕴。