编者按:为努力答好“教育强国建设,岭师何为”的时代答卷,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,全校上下以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机, 坚持深化本科教育教学综合改革,深入开展自评自建工作,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。现推出“本科教育教学审核评估巡礼”系列专题,持续分享各学院在教育教学改革、专业建设、人才培养过程中的举措、特色与成效,共同推动本科教育高质量发展。本期展示的是:文学与传媒学院。

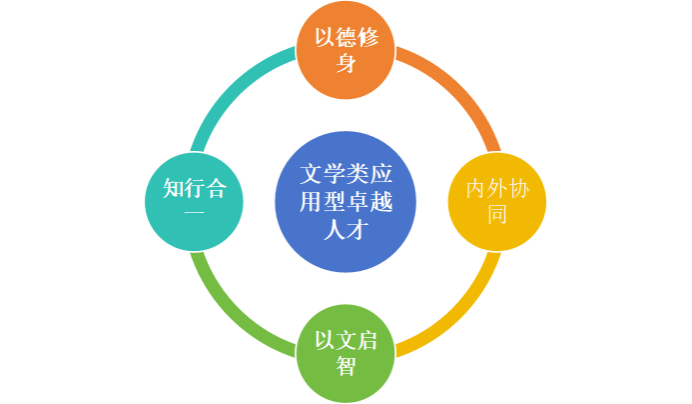

文学与传媒学院:以德修身、以文启智,知行合一、内外协同,打造文学类应用型卓越人才培养模式

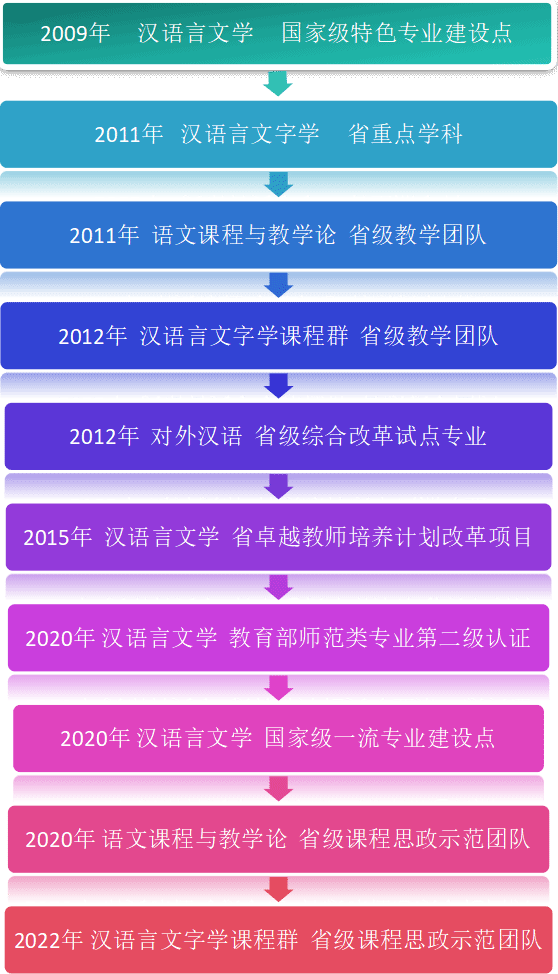

岭南师范学院文学与传媒学院的前身可追溯到1935年成立的广东省立雷州师范学校语文科;1978年雷州师范专科学校成立,中文系建制;1992年开始自主招收本科生。学院是我校设立最早、规模最大、实力最强的院系之一。学院现有汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、网络与新媒体四个专业。汉语言文学专业2009年入选教育部高等学校特色专业建设点,2020年通过教育部师范类专业第二级认证并入选国家级一流专业建设点。对外汉语(现更名为:汉语国际教育)专业2012年入选广东省综合改革试点专业,2022年入选校级一流专业。“汉语言文字学”学科2011年被评为广东省第九轮特色重点学科。“汉语言文字学”“语文课程与教学论”两个团队先后获评省级教学团队、省级课程思政示范团队。“地方高师院校‘读写说——教研创’六力型卓越中学语文教师培养的探索与实践”项目入选2015年度广东省卓越教师培养计划改革项目。

专业建设、学科建设、人才培养标志性成果

学院现有在校全日制本科生2000余人。专任教师90余人,其中教授、副教授占比56%,均开设本科生课程,并积极投身于本科生人才培养。近五年来,学院持续探索和实践创新型卓越文学类人才培养,深入贯彻“新师范”“新文科”理念,抓住“师范专业第二级认证”和“新文科”建设机遇,积极探索文学类应用型卓越人才培养全新模式,形成了“以德修身、以文启智”“知行合一、内外协同”的人才培养路径,以服务文化强国国家战略需求及地方现实需要。

人才培养路径

一、党建领航,思政铸魂,落实立德树人根本任务

实施党建领航计划,落实立德树人根本任务。一是聚焦党建守正。为了指引学生学习党史知识,提高党性修养,传承红色基因,学院党委成立了“四史教育红色宣讲团”,启动了“党员·党史·党性青年榜样引领工程”,组织了“讲四史·重述长征路”“党团牵手1+1”“晨起党史朗读打卡”“从红色诗词看党史”“红色现场征文比赛”“红色诗文朗诵大赛”“红色党史话剧《雨花台》公演”等品牌党建活动,形成了“听说读写”类系列红色文学原创作品;持续推进“灯塔行动”“培根计划”“微党课宣讲”等党建活动,推动青年党员走进班团,以强化青年学子责任担当。二是聚焦党建创新。为了挖掘本土红色资源,“活”化党性教育,与马克思主义学院共建“椰风榕韵”红色读书会,开展红色校史人物系列宣讲活动;为了培养青年学子的爱国情怀、志愿精神,号召学生参与“援藏良驹”“援疆良驹”工程,到西藏、新疆参加支教活动。三是聚焦党建研学。组织学院师生走进麻章区城家外村、徐闻县墩尾村、贵生书院、下港村委会、高州红色基地、湛江市博物馆、陈明仁将军故居开展红色文化学习;组建17支学生实践队,深入基层开展“传承红色经典,强化学思践悟”系列传统文化与红色主题宣讲实践活动。凭借立德树人的突出成绩,学院党委入选学校“标杆二级党组织创建单位”,2个教工党支部获评校级“样板党支部”,2个“双带头人”党支部书记工作室项目获校级立项,5篇党建研究论文获得省级奖项。扎实的党建工作为学院系统推进人才培养工作提供了坚实的组织保障。

学生参加的部分党建活动

学院党委所获部分荣誉

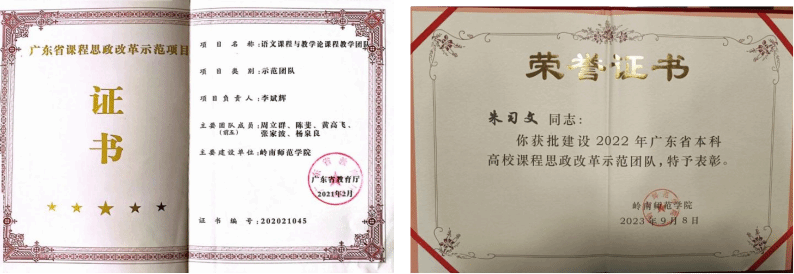

贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高〔2020〕3号)精神,结合学院四个专业均为文科专业、均以培养地方性应用人才为目标、课程内容蕴含较多思政元素等实际情况,我院制定系列措施大力推进课程思政建设,构建了“唯物史观+家国情怀+职业道德”的课程思政目标体系,组建了“模范校友+行业导师+专业教师”的课程思政师资团队,形成了“线下教学+线上拓展+实践锤炼”的课程思政教学模式。“语文教学与课程论”“汉语言文字学课程群”2个教学团队入选省级课程思政示范团队,建设省级和校级“课程思政示范课程”和“课程思政示范课堂”10多门(个),教师参加“课程思政教学大赛”获得校级奖项2项,学院成功入选校级“课程思政示范学院”。

省级课程思政示范团队

二、导师指引,全程管理,构筑三全育人培养体系

学院重视导师对学生的引领,将全过程“导师制”作为人才培养体系的核心组成部分。学生在第一学期末分配创新创业实践指导教师,导师负责指导学生写作、阅读,每位导师批改学生作文20篇。第五学期分配学业指导教师,导师负责学生学业指导、考研辅导及毕业论文写作。第七学期为学生配备行业指导教师,导师负责学生实习实践并指导与行业企业相关选题的毕业论文。全过程、网格化、兼具专业性和灵活性的导师制度,为学院各专业人才培养提供了强力支撑。

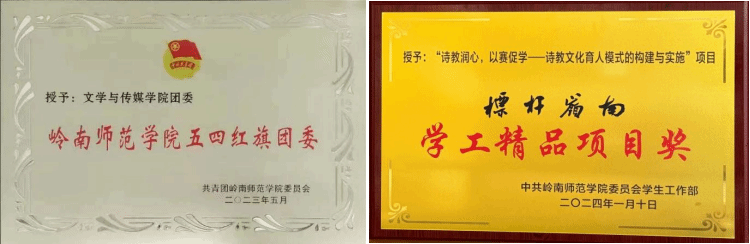

学院重视学生培养的过程性管理。一是建立完善的学生工作管理体系。配备了管理学生工作的副书记,还为每个班级配备了班主任、辅导员,形成了学院、社会、家庭共同参与的工作网络体系,构建了包括学业、生活、信息、助困、心理和就业为主要内容的学生指导服务体系。二是实施新型学工建设方案。实践《文学与传媒学院“新学工”建设实施方案》,实施“‘思源·文传’立德树人”“‘笃学·文传’学风护航”“‘明德·文传’榜样文传”“‘日新·文传’卓越引领”“‘躬行·文传’实践育人”“‘诗教·文传’校园文化”“‘活力·文传’体育美育”“‘心悦·文传’健心工程”等系列学工建设活动。三是营造良好的学习风气。坚持以“抓学风、促考研、推就业”为主线,不断深化全员、全过程、全方位育人过程,构建了“思想教育引领学风、多方联动凝聚学风、精准施策强化学风、优化管理保障学风”的学风建设工作体系。四是建立了合理的学生评价体系。将“OBE”理念落实于人才培养全过程,从持续改进的要求出发,在探索学生发展增值评价方面进行了尝试,制定了学生综合测评框架方案,每学年对学生成长情况进行综合评价,重点关注学生的品行素质、学业素质和体育素质。及时将学生每学年的综合测评结果进行比较分析,呈现每个学生的成长轨迹。学业成绩评定过程中注重形成性评价,课程成绩分为平时成绩和期末成绩两大块,平时成绩占比40%,平时成绩至少包含三类过程性考核。学院的学生管理工作多次获上级表彰,如“心悦驿站”连续多年获得学校“先进二级心理辅导站”,近三年在国家级、省级和校级心理健康系列活动评比中获国家级奖项1项,省级4项,校级多项,学院因此获评学校“标杆岭南·学工精品项目奖”。

学生工作所获部分荣誉

三、课内固本,课外培元,全面提高学生综合素养

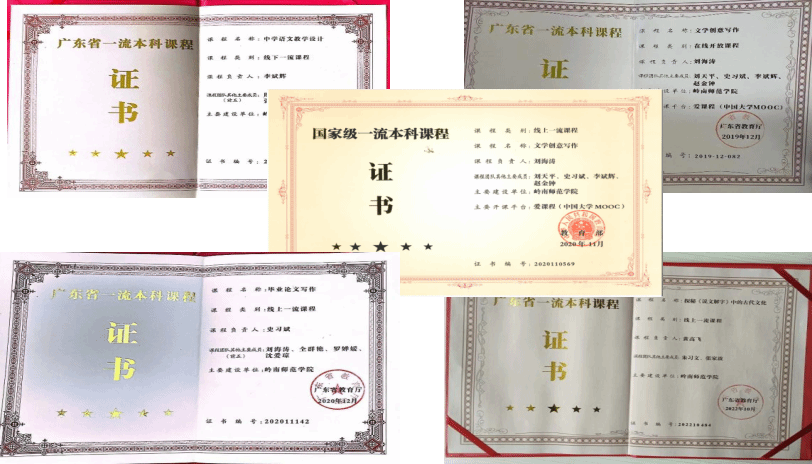

学院积极推动第一课堂从“以教为中心”向“以学为中心”的转变,各专业以学习成果为导向,理顺了“教学内容--教学方式--考核方式--课程目标--毕业要求”之间的逻辑关系,全面修订了课程标准、精心设计了教学方案、重新构建了课程考核内容与方式。广大教师积极参与教学改革,广泛采用讨论式、启发式、研讨式、项目式、案例式等教学方法,形成了“课内课外、线上线下、校内校外、移动固定”互融互补的多样化教学模式。近五年,获批省级教改项目4项,校级教改项目40余项,入选国家一流课程1门,省级一流课程4门,校级一流课程10门,参加“教学创新大赛”“青年教师教学竞赛”“课程思政教学大赛”等获得奖项10余项,获得校级以上教学成果奖10余项。相关教育教学改革活动,培养了学生的创新思维和解决问题的能力,提高了学生沟通协调和团队协作能力,增强了学生的集体责任心和执行力。

国家一流、省一流课程

学院结合各专业性质特点,聚焦文学类专业学生的核心素养,以“读说写-教研创”六力型卓越人才培养为目标,开展了系列第二课堂建设活动。组建了“演讲朗诵艺术协会”“读书协会”“诗文书画协会”“千色飞翔网络电台协会”“中国风文化交流协会”“雷雨话剧协会”六大社团,开展了朗诵比赛、读书交流、播音主持、话剧表演、国风交流等一系列社团活动,以上社团多次荣获“校级十佳社团”“星级学生社团”“榜样社团”“优秀社团”等荣誉称号,长期开展“文学节”“椰林晨读”等大型校园文化活动。丰富的第二课堂让学生获得大量实践机会,全面提高了学生的综合素质。

诗文书画协会“书画杯”比赛

雷雨话剧协会话剧表演活动

千色飞翔网络电台协会“剧动岭师广播微剧大赛”合影

“椰林晨读”活动

四、实践导向,竞赛锤炼,培养学生创新创业能力

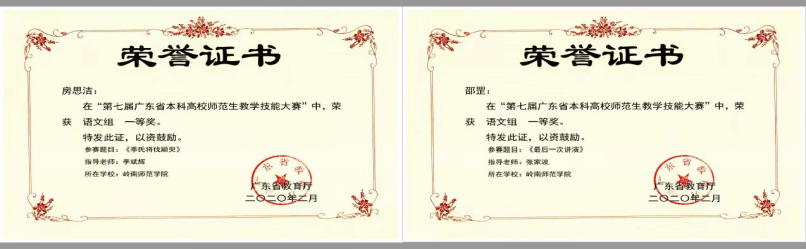

学院成立了“创新创业实践指导中心”,以提高学生的应用能力和动手能力为目标,组建实践教学指导团队,开展学科竞赛和创新创业活动。指导学生参加“挑战杯”“互联网+”“全国大学生广告艺术大赛”“广东省本科高校师范生教学技能大赛”“中学西渐杯全国汉语国际教育综合技能大赛”“诗教中国诗词讲解大赛”等竞赛。本科生全员参加校级“互联网+”大赛,网络与新媒体专业多数学生参与全国大学生广告艺术大赛,每年有千余人参加其他学科竞赛。在学院教师精心指导下,近五年学生在各项创新创业比赛中取得多项优异成绩:参加“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛,获得省级奖项10余项;参加广东省本科高校师范生教学技能大赛获得省级以上奖项10余项;参加全国大学生广告艺术大赛获得省级以上奖项70余项;参加三届“诗教中国”比赛获得省级以上奖项10余项;参加两届“‘中学西渐杯’国际中文教学大赛”均获团体一等奖,另获1次单项奖第一名;参加“全国大学生文学作品大赛”获得省级以上奖项约3000项。

“广东省本科高校师范生教学技能大赛”所获部分荣誉

“诗教中国”赛事所获部分荣誉

“中学西渐杯”赛事所获部分荣誉

五、产教融合,校企协同,对接行业企业实际需求

学院响应本科教育提升要求,推进新文科和新师范建设,大力推进人才培养模式创新。根据产业需求、人才标准等要素,科学设定人才质量标准和确立人才培养目标。汉语言文学专业本着“互惠互利,双向受益”原则,与“文捷优教育科技有限公司”共建“文捷优写作学院”,共同开发2门选修课程——“中小学作文教学研究”和“中小学古诗文教学研究”,大量学生进入产业学院开展写作与古诗文教学实践。汉语国际教育专业与泰国教育机构合作,在泰国二十多所中小学开展带薪实习活动。网络与新媒体专业与凤凰云祥(北京)科技发展有限公司建立合作关系,大量学生参与视频剪辑与制作实践。新闻学专业与“江苏珺圣建设工程有限公司”开展产学研合作,获批教育部产学研合作项目“媒介融合视域下高校新闻传播学人才培养模式改革研究”;与“广东星海控股集团公司”共建校企合作人才培养基地。

“文捷优写作学院”成立大会

与泰国二十六所中学建立合作关系

与“凤凰云祥(北京)科技发展有限公司”建立合作关系

与“广东星海控股集团公司”共建校企合作基地

回望过去,文学与传媒学院在几代学人的共同努力下,在落实立德树人根本任务、改革教学模式、创新教学方法、完善育人体系、培养卓越教师等方面取得了长足进步。面对国际形势复杂多变、教育技术日新月异、人才需求日益多元的新形势,文学与传媒学院将牢记为党育人、为国育才的初心使命,坚持知识传授与价值引领“双塑造”,培养担当民族复兴大任的卓越语文教师和新闻传媒人。