编者按:为努力答好“教育强国建设,岭师何为”的时代答卷,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,全校上下以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,坚持深化本科教育教学综合改革,深入开展自评自建工作,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。现推出“本科教育教学审核评估巡礼”系列专题,持续分享各学院在教育教学改革、专业建设、人才培养过程中的举措、特色与成效,共同推动本科教育高质量发展。本期展示的是:音乐与舞蹈学院。

第一部分 学院简介

音乐与舞蹈学院设有音乐学(师范)、音乐表演、舞蹈学(师范)三个专业,以及一个艺术实践部,建立了数十个校外教学实习基地和教学科研平台,组建了民乐团、交响乐团、合唱团、舞蹈团等多个艺术实践教学平台,为广大学生搭建展示才华、锻炼能力的平台。

学院教学功能齐全,教学器具齐备,新建艺术楼建筑面积11600多平方米,有各类功能教室275间、音乐演播厅1个,固定资产近千万元。

全院教职工98人,其中专任教师70人,教授6人、副教授17人;博士22人、硕士35人;具有国(境)外留学、访学经历34人,具有较强的教学能力和科研水平。

第二部分 学院本科教育教学特色凝练

学院本科教育教学特色凝练,旨在提升教育教学质量,培养具有鲜明特色的高素质人才。在我国高等教育改革的大背景下,以教育部音乐学(教师教育)专业课程改革试点工作为平台,以学校“产出导向”精神为指导,学院紧密结合国家战略需求和学校高质量发展,不断探索创新,形成了独具特色的教育教学理念。

一、人才培养特色

1.基础性:根据学校的办学定位,以及我院各专业的培养目标,对专业知识与技能的掌握应以全面而规范为目的。我院坚持面向基础的教育目标,转化新的教学理念,使学生通过课程学习,打下扎实而规范的理论与实践基础,并强调提高他们对于音乐本身的感受与认知能力。

2.综合性:我院教学突破对专业音乐院校课程模式的沿袭,而强调课程的综合,克服课程间彼此封闭、各自为政的缺陷,以优化认知结构,提高教学效率。但这种融合并不是换汤不换药地将其简单拼凑,而是要求做到真正地融会贯通,建立一套全新的课程体系,并使学生通过课程的学习,能够真正有效地运用于专业实践之中。

3.实践性:为适应专业特点,促进学生发展,我院各专业教学力图简化专业音乐院校课程的深奥繁琐,强调通过直观简洁的理论概念,来指导专业实践与运用,以此形成区别于传统课程的新的教学模式,使学生通过课程学习,获得相应的实践运用能力。

4.地域性:将地方音乐文化引入课堂教学,是我院教学的一项特色。如舞蹈学专业开设了“雷州半岛民俗舞蹈”课程,音乐学和音乐表演专业开设了“雷州半岛民歌”课程,在《声乐》、《器乐》、《合唱指挥》、《中国民族民间音乐》等课程中,也适当融入了雷州半岛地方音乐文化的内容,较好地宣传和普及了雷州半岛地方音乐文化。

二、教学改革特色

我院在教育部音乐学(教师教育)专业课程改革试点与学校“产出导向”的精神的指导下,对本科教育教学的改革与实践进行全面的研究与探索,主要包括:

1.以培养学生“核心技能与综合素质”为宗旨,制定符合音乐教师教育专业特定的人才培养方案,增强教学的灵活性与有效性。

2.研究音乐教师教育的理论,包括课程体系的建设、学科教育的理论、课程教学的理念、内容与方法等。

3.整合单项课程,设立多门综合课程,尤其是“乐理与视唱练耳”与“多声部音乐分析与创作”两门课程,组建了教师队伍,修订了教学大纲,编撰出版了课程教材,制作了教学课件,并成为校级精品课程与校级线上课程。其中《多声部音乐分析与写作》的课程改革,是教育部课程改革试点中难度最大的一项,而我院的多声部音乐课程改革已走在全国前列,其成果受到教育部专家、国内同行以及兄弟院校的广泛关注和高度认可,负责人张力副教授多次应邀赴西南大学、南京师范大学、湖北第二师范学院、湖南女子学院、肇庆学院、嘉应学院等高校进行交流讲学。此外,“中国音乐史与名作赏析”、“西方音乐史与名作赏析”等综合课程也积极投入了教研与教改工作,确保课程设置合理化。

传统单项课程 |

改革综合课程 |

基本乐理 |

乐理与视唱练耳 |

视唱练耳 |

曲式学 |

复调学 |

配器学 |

中国音乐史 |

中国音乐史与名作赏析 西方音乐史与名作赏析 |

西方音乐史 |

音乐鉴赏 |

4.对技能课程的教学和建设重点在更新教学观念的前提下,重视教学内容的技能性和应用性和结合,注重学生课内外实践能力的培养。

5.加强实践课程,除了专业见习与实习外,还开设唱、合奏、剧目、舞台表演等专业实践课程,并通过民乐团、交响乐团、合唱团、舞蹈团等多个实践团体,加强学生的实践训练。

6.拓展专业选修课的门类,使学生知识结构均衡合理,进一步确保培养目标的实现,特别是根据本院条件、生源情况和教育市场的需要,加强具有本专业特色的专业选修课程,如器乐、合奏、合唱与指挥、钢琴伴奏等实践类课程,如将雷州半岛地方音乐舞蹈文化纳入选修课等。

三、教学管理特色

1.检查督导:每学期开学、期中与期末,院领导、系主任与督导员都对教学文件与档案,以及教学秩序进行检查,确保教学过程严谨有序地围绕人才培养计划进行。

2.听课评议:每学期要求院领导听课不少于8节,系主任听课不少于4节,教师互相听课不少于2节,督导员每月都进行随机听课,并进行评议,以提高课堂教学质量。

3.教研活动:各教研室每学期开展至少四次教研活动,针对教学中的问题进行充分深入地研究讨论,互相交流,统一认识,更新观念,共同促进。

4.人性管理:对于学生,我院在管理上实现力度与温度并举,重视培养学生学习观念,尊重学生学习需求,发挥学生个性,保护学生自尊;对于教师,我院强调为教师提供温馨服务,协助教师做好日常教学、项目申报、材料提交、参加比赛等工作,还帮助教师解决在工作中出现的问题和困难,使教师能更好地专注于教学。

四、教学成果特色

1.教师成果

重点专业:由孙建华教授主持的音乐学(师范)专业获批校级重点专业。

出版教材:近三年,我院教师出版教材3部,吴少华副教授编著的《音乐教育与学生能力培养》,2021年1月中国戏剧出版社出版;张力副教授、谭子丰讲师编著的《多声部音乐的和弦编配与运用》,2022年12月湖南文艺出版社出版;彭桂明副教授编著的《智善教学——“三环六部”教学案例研究与实践 》,2023年1月华中师范大学出版社出版。

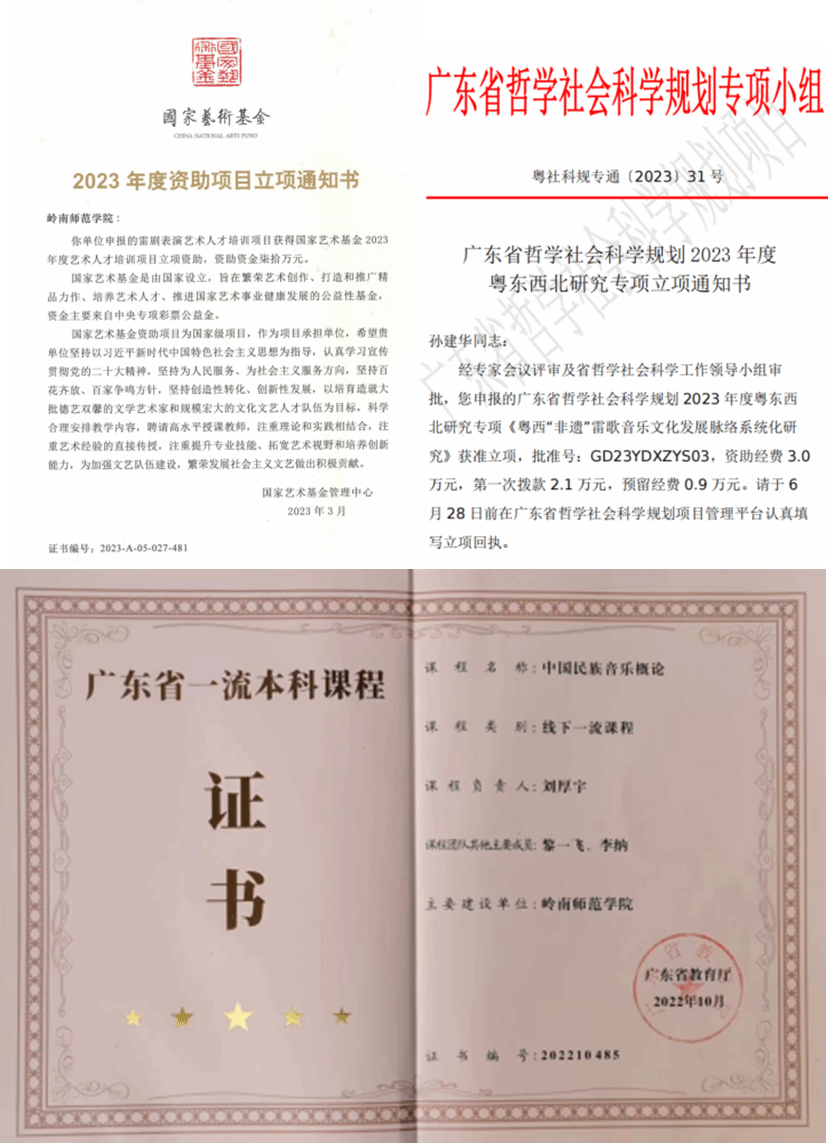

项目立项:近三年来,我院获得市级以上科研项目立项16项,质量工程项目6项,国家艺术基金项目1项,教育部人文项目1项,省级项目5项、市级项目10项;获知识产权8项,刘厚宇教授的《中国民族音乐概论》获批省级一流课程。

发表论文著作:近三年来,我院教师共发表学术论文162篇,教改论文57篇,其中核心期刊论文22篇,T2类1篇,A类3篇,B类4篇,C类14篇;出版著作14部。

表彰获奖:刘福瑞教授的《跟我学唱歌》推介到国家高等教育智慧教育平台;谢滨妃、王毓、甘依璐等老师在校青教赛、思政教学大赛和省美育教师教学基本功比赛中获奖达10余项。

2.学生成果

毕业率:2021届97%,2022届97%,2023届97%。

学位授予率:2021届90.8%,2022届96.6%,2023届97%。

普通话通过率:2021级97.05%,2022级98.54%,2023级100%。

就业率:2021届95.75%,2022届95.58%,2023届97.23%。

考研情况:2020年以来,我院共有40余人成功考取武汉音乐学院、西安音乐学院、星海音乐学院、浙江音乐学院、华南理工大学、华南师范大学、上海大学、上海师范大学、云南大学、云南师范大学、江西师范大学、广西艺术学院、济南大学等国外知名高校,以及英国、韩国、美国、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、香港等国家和地区高校的硕士研究生。

表彰获奖:2019年以来,我院大学生创新创业计划项目共立项4项,其中省级1项,校级3项,在学校“互联网+”大学生创新创业大赛获奖5项。

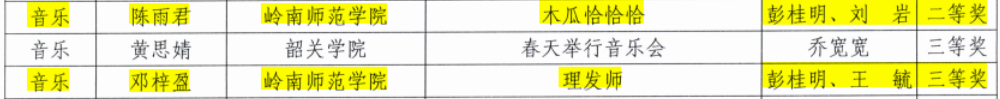

此外,学生获得省级及以上获奖与表彰,13级为89人次,14级为69人次,15级为83人次,其中2020级两位同学在2023年广东省第十一届本科高校师范生教学技能大赛中,分别获得音乐组二等奖和三等奖。

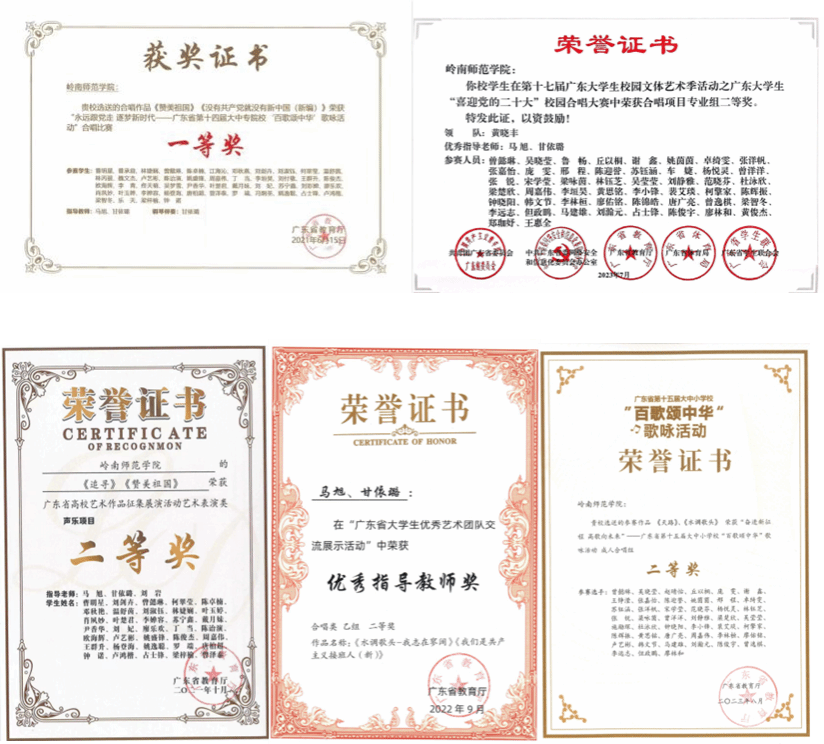

学院合唱团在2021广东省第十四届大中专院校“百歌颂中华”歌咏活动中荣获合唱比赛一等奖,在2021广东省高校艺术作品展演活动、2022广东省大学生优秀艺术团队交流展示活动、2023第十七届广东大学生校园文体艺术季活动之广东大学生喜迎党的二十大”校园合唱大赛和2023广东省第十五届大中小学校百歌颂中华歌咏活动中分别获得二等奖。

学院新空合唱团深情演绎的《海阔天空》《再见》等曲目被人民日报、新华社、央视新闻、中青团中央等各大权威媒体纷纷转发和报道;学院联合新华社视频号共同举办的“致青春创未来”夏至歌会在新华社官方视频号面向全国直播,近40万人次全程观看直播。

第三部分 学院未来发展规划

一、优化学科专业布局,加强优势特色学科,扶持新兴交叉学科。

二、改革人才培养模式,推进素质教育,强化实践教学,提高学生创新实践能力。

三、加强师资队伍建设,实施人才强校战略,引进与培养并重。

四、加大科研创新力度,引导教师积极参与科研项目,推动产学研结合。

五、深化国际合作与交流,推动教育教学、科研创新与国际接轨。

六、完善政策制度,提供有力的制度保障。

七、加强组织领导,形成齐心协力的氛围。

八、优化资源配置,确保学院发展所需的资源。

九、建立健全监督评估机制,对学院发展规划实施情况进行定期评估和监测。