祖国边陲,天山南北,无问西东。我校第一批援疆支教队前往图木舒克支教实习已接近两个月。他们以奋斗和担当谱写青春诗篇,以微芒聚光点亮当地孩子的梦想之路。

“大考来了,但不超纲”

疫情防控、集体静默、线上教学……入疆后,全体队员迅速迎来一场大考。学生处党支部积极关怀援疆学生的综合情况,党支部书记林志军多次表示,为确保疫情期间教育教学工作“不断档”,全体援疆支教实习生必须铆足干劲、全力以赴,紧跟当地指引主动作为,搭建线上教育平台,因势而新,因材施教。

网课意味着教学手段的转变,这一转变对支教队员的适应力、执行力和创新力提出更高要求。尽管网课能打通资源壁垒、实现资源融通,在交互式平台中为学生带来灵活的思维启发、建构开阔的视野格局,但这对初出茅庐的大学生是一个不小的难题,意味着他们需要尽快在转变角色和探索规律中实现教学创新。

“大考来了,但没超纲,我们有援藏良驹的精神传承,敢吃苦、能作战、善应答!”队长曾丽莎表示,支教队已达成共识,在配合当地做好防疫之时,定期开展教学研讨、工作复盘和经验共享,保持守望相助、甘于奉献的宝贵品质,争取凝练一条具有岭师特色、可复制可推广的教育援疆道路。同时,支教队员积极融入当地线上备课、教研和校园文化建设活动,做到防疫不停教、静默不停学,在丰富的实践活动中拓宽视野、增长才干。

迎着党的二十大胜利召开的光辉,第一批援疆支教实习队临时党支部在校党委的关怀指引下正式成立,并且在党委学生工作部的指引下积极热议党的二十大精神。“咱们责任不临时,使命不临时,担当更不临时。”学生处党支部书记林志军勉励援疆支教的各位党员同志,必须牢记习近平总书记对青年群体的殷切嘱托,传承百年师范荣光,圆满完成岭师援疆的“首棒”使命,让青春与梦想在祖国最需要的地方淬炼成钢。

“在教育援疆这个事情上,我们既是前浪,又是后浪。”在这片土地上,关乎青春、关乎奉献的故事从来不缺席,传唱故事、接续使命的人一批又一批地来,融铸成一段家国大爱的主旋律,流转在每个援疆人的耳畔心尖。

“他们的眼中,充满了光亮”

“初来乍到,这里的陌生感让我们无所适从,对学情校情一无所知,就像是从舒适区去到了攀岩区,有点力不从心。”但很快,他们便在各自的课堂教学中建构价值、实现认同。据队员桂晨晨回忆,她第一次近距离从学生的眼中感知到清澈而纯粹的求知欲,那股力量召唤着她,给予了她莫大的感动与鼓舞,让初心更牢固,让使命更坚毅。

“从中学来到小学,任教学段的变更,是一次不简单的跨越。”毕竟,不少队员在出征前做了大量的功课,充分研究了自身任教学科在新疆基础教育阶段的教学特点。对此,梁柏津显得格外自洽,她认为小学作为基础教育的拔节孕穗期,需要跨越已有的认知经验,重建教学规划与内心秩序。谢丽芬表示,培养小学生崇尚运动的兴趣与认知,考验的是体育老师的教育理念与教学创意。“在我身上,有两重跨越,一是从中学到小学,二是从教学到行政。”四十四团一中的邹志科同时兼任体育和德育工作,“短短一个月,我在事务、人际和时间等方面的协调能力得到极大提高,我很享受这样的跨越。”

负责美术教学工作的蔡雁飞,一直奔跑在助力当地学校美育工作的路上。除了参与学校陶艺校本教材的编写,她代表学校积极参与当地教育局组织的美术作品征集活动,发挥岭师美院人的时代担当,让美育之花全方位绽放在基础教育的全过程,促进课堂与美育的深度融合。

退伍不褪色,一张路线图就能看出

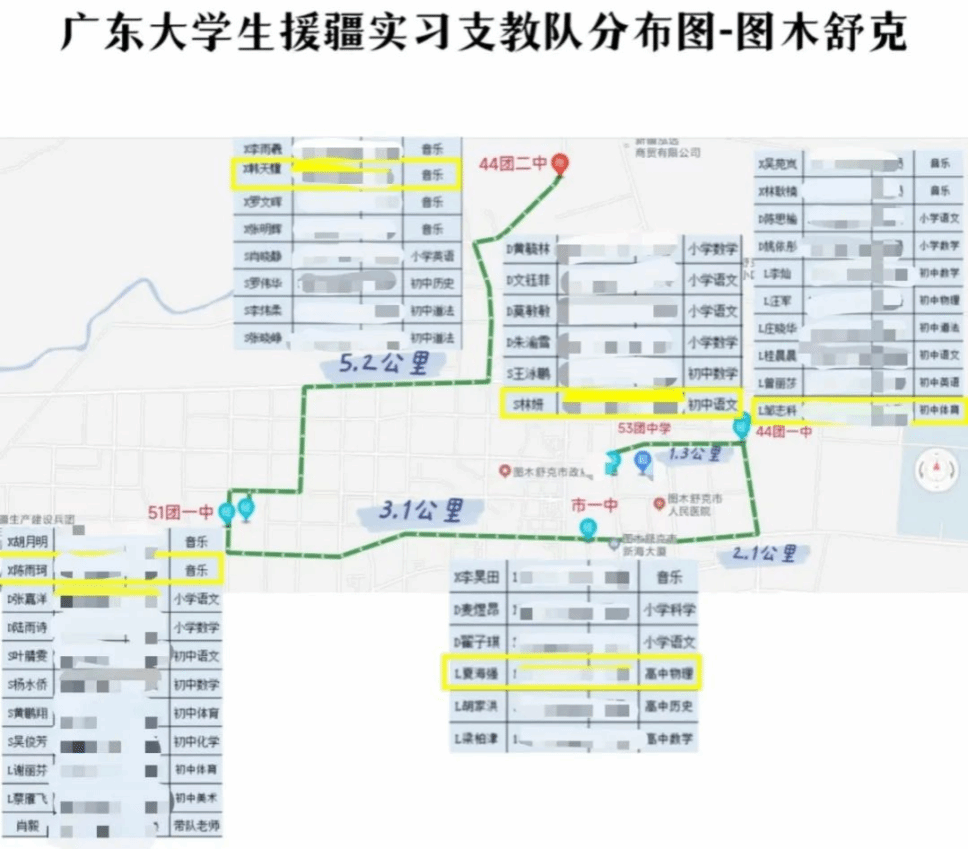

“路线图上有广东援疆支教队每一个队员的信息,包括姓名、联系电话、支教学校所在坐标等,我们就像一个大家庭一样彼此挂念,一家人就是要整整齐齐,一个都不能少。”队员汪军是一名退伍军人,参与援疆支教后依然保持不怕苦不怕累的良好作风,根据队伍需求精心绘制了一张路线图,四所高校援疆队伍组成支教小分队分散坐落在路线图的五处地标上,凝聚着守望相助的真挚友谊,激荡着逐梦援疆的青春意气。学生处党支部副书记李春霞表示,党员就应该发挥自身的先锋模范作用,在需要的地方贡献自己的光和亮。

从燕岭大地到天山脚下,跨越数千里的山海情谊滋养着民族团结之花常开常盛,也鼓舞着支教队员在祖国最需要的地方绽放名为“青春”的绚丽之花。队员夏海强协助当地学校认真筹备由兵团、图木舒克市和广东东莞中学联合举办的兵地粤诗词大会,以此加强跨区域文化交流活动,为打造文化交流平台提供岭师力量。

“历史是中华民族的精神命脉,更是华夏儿女的精神根基,上好历史课,把中华历史的故事讲生动、讲透彻,对筑牢学生历史自信、厚植爱国情怀大有裨益。”任教高中历史的胡家洪谈到。

任教政治的庄晓华提到,在教学中她会积极引导学生要“像石榴籽那样紧紧抱在一起”,做一朵维护民族团结的“石榴花”,增强对中华民族的认同感和自豪感。“经常听老师在课上谈‘课程思政’,我想我今天终于能学有所用,真正在自己的课堂上融入思想教育,融入价值引领!”

图木舒克是一片沃土,让每个人身上都生长着积极的变化。如今,在学生处党支部的深切关怀下,援疆支教队员逐步寻找到稳健的节奏,在各自的岗位上,扎根奉献、艰苦奋斗。他们始终相信,只要用热情和希望,浇灌着每个孩子的梦想,就一定能把知识和信仰的火种传递到祖国最需要的地方。