编者按:为努力答好“教育强国建设,岭师何为”的时代答卷,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,全校上下以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机, 坚持深化本科教育教学综合改革,深入开展自评自建工作,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。现推出“本科教育教学审核评估巡礼”系列专题,持续分享各学院在教育教学改革、专业建设、人才培养过程中的举措、特色与成效,共同推动本科教育高质量发展。本期展示的是:计算机与智能教育学院。

第一部分 学院简介

计算机与智能教育学院的办学历史源于1990年物理系计算机应用专业,2006年成立信息科学与技术学院,2012年批准建立广东省级示范性软件学院(东软睿道软件学院),2016年更名为信息工程学院,2021年7月由原信息工程学院的计算机系(公共计算机部)、软件工程系和教师教育学院的教育技术系组建而成,计算机与智能教育学院与东软睿道软件学院合署。

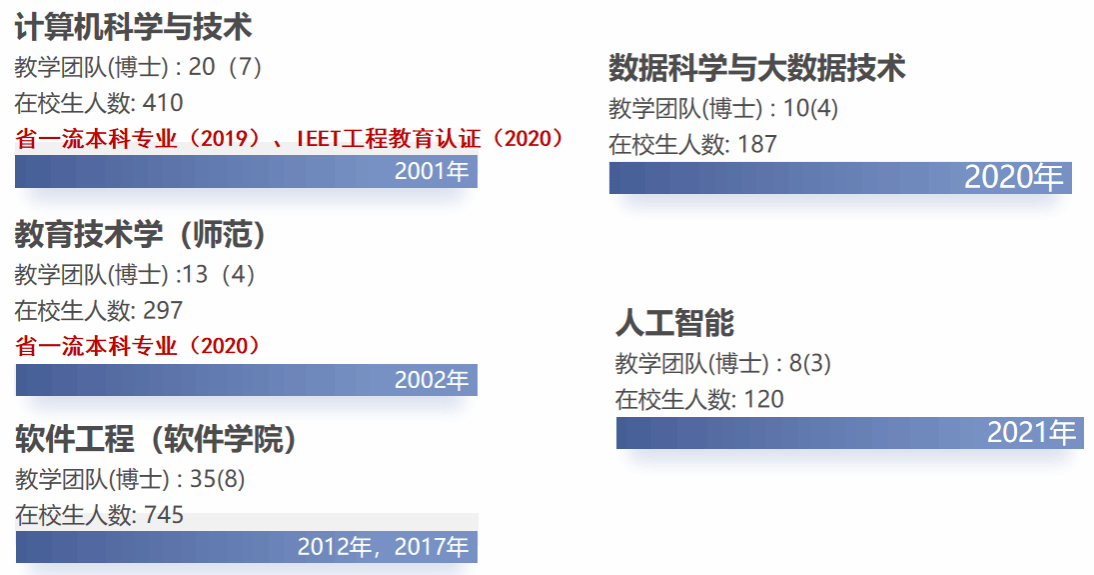

学院专业设置

学院围绕广东省特别是粤西地区信息产业发展要求,依托计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能、教育技术专业,聚焦未来卓越工程师培养需求,坚持“新工科”“新师范”融合创新发展办学思路,彰显“厚基础、宽应用、重创新”的本科人才培养特色,培养能够应对新变化,具有地方性、实用性、创新型的信息化产业发展需要的高素质应用型人才,为社会经济发展提供专业级的支撑服务。

第二部分 学院本科教育教学特色凝练

一、坚持党建引领,强化课程思政建设

学院坚持党委在管党治党、办学治校中的核心地位,牢牢把握党对意识形态工作领导权,深入实施教师党支部书记“双带头人”培育工程,努力提升“三全育人”“五育并举”人才培养综合改革成效,为党育人、为国育才。近三年,学院党委立项并顺利结项“全校党建工作标杆二级党组织”1项、“全校党建工作样板支部”2项,两个党建课题获得教育科学规划课题立项,2项党建案例入选“广东省高等学校思想政治教育研究会”优秀论文,以党建高质量发展推动学院教育教学高质量发展。

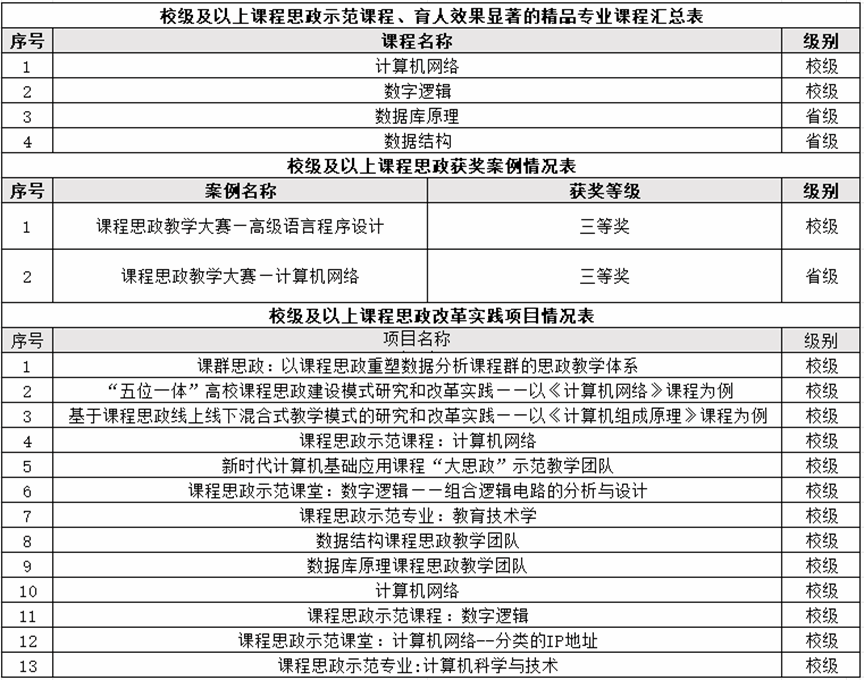

学院年均开展一次课程思政专题研究部署会,以学院各教学部门为单位开展课程思政教学研讨,引导教师自觉将思政教育融入各类课程教学,全面深化课程改革和建设,推进思政课程和课程思政的协同,充分发挥所有课程育人功能。学院党委建构“匠心+”系列主题学生工作体系,以“匠心·青年说”和“匠心·青年学”为主题,开展专题讲座和实践活动,旨在让学生们秉承和践行“工匠精神”,从而不断提高他们的核心竞争力,并努力培养新时代创新型应用型高素质人才。目前,立项建设课程思政示范项目9项,获课程思政教学大赛三等奖2项,获课程思政优秀案例三等奖2项,获课程思政示范课程4门,获课程思政相关教改项目2项。

二、创新人才培养模式,形成了新工科导向的计算机类专业“一核六维”的人才培养新模式

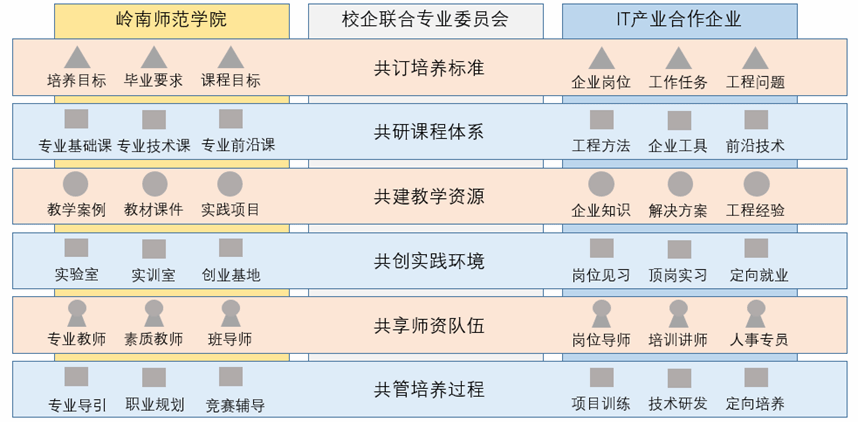

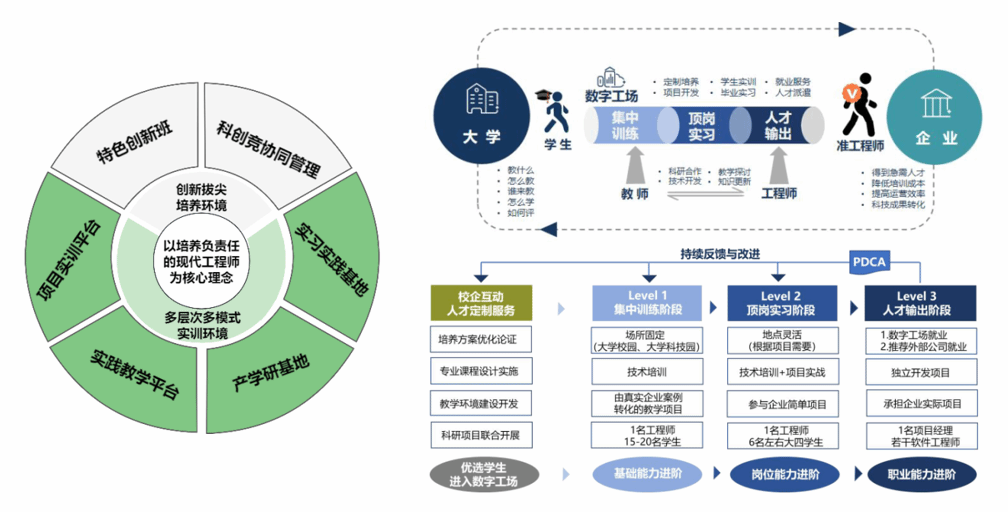

学院探索和实践高素质复合应用型计算机类人才培养新机制,创新产教融合理念,提高人才培养质量,经过多年的探索实践,形成了新工科导向的计算机类专业“一核六维”的人才培养模式,“一核”是以培养高素质复合型计算机类专业人才为核心理念,“六维”是以共订培养标准、共研课程体系、共建教学资源、共创实践环境、共享师资队伍、共管培养过程的实践路径。通过凝练典型岗位、典型任务、工作场景中的典型复杂工程问题,精准制订培养目标与毕业要求,并通过校企联合专业委员会,实施“2+1+1”四年全覆盖的校企协同培养进程,即2年工程基础能力培养,1年工程技术能力培养,1年工程实践能力培养,发挥校企协同育人的关键作用,扎实推进新工科建设。教学改革成果“新工科背景下地方高校计算机类专业人才培养模式创新与实践”获得2022年广东省教学成果一等奖。

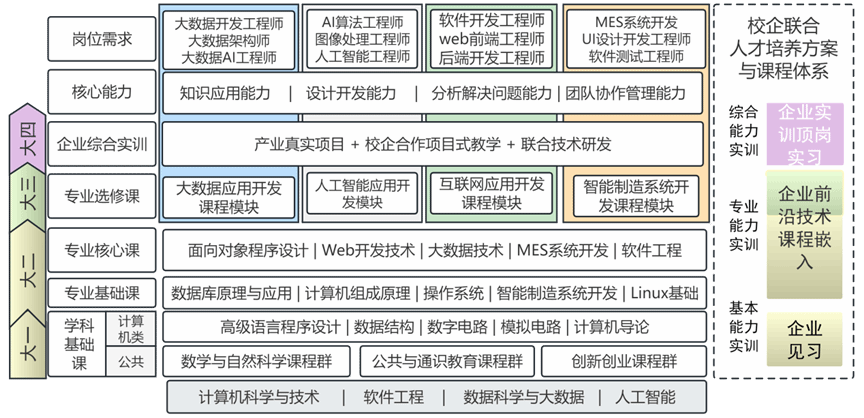

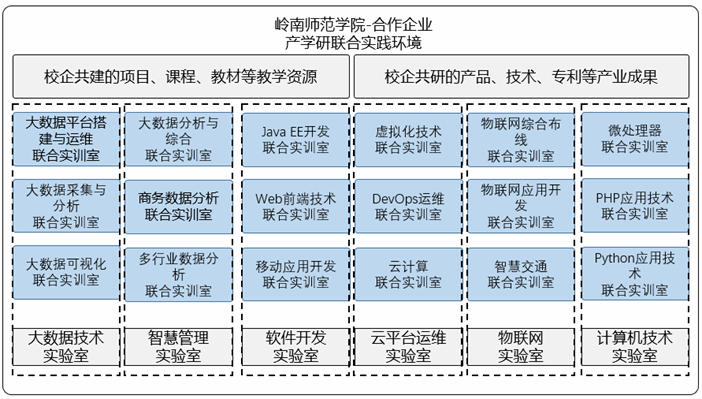

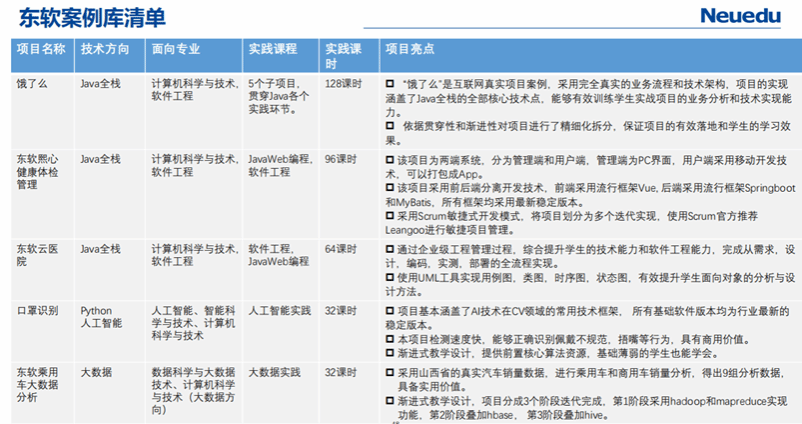

坚持育人为本,校企联合优化与重构计算机类专业的课程体系,培养有深度和广度的计算机类综合化复合型人才。按照课程或教学环节从通识或基础到专业,工程问题由简单到复杂,工程能力培养从初步到综合,加以企业真实工作环境下的项目实训,将思政教育、素质教育、创新创业教育贯穿人才培养全过程,从学科基础、专业基础、专业核心、专业选修、综合实训五个层次组织课程,形成了数学与自然科学群、公共与通识教育群、创新创业课程群、计算机类学科基础课、专业基础课程群、专业核心课程群、专业选修课程群、企业综合实训课程群八个课程群,建立底层共享、中层融合、高层互选递进式课程体系。本课程体系能根据科学技术进步和行业、产业发展,不断自我动态调整和完善。学院建设有“信息技术创新与实践教学团队”和“智能信息处理及应用教学团队”等省级教学团队2个、省级一流课程3门、学堂在线等平台上线课程3门、与东软睿道教育集团等共建实训平台4套、出版17部规划教材,并在20多所院校中得到推广使用。

三、紧扣时代脉搏,夯实“学科引领、强基固本”一流人才培养学科基础

学院注重内涵式建设,不断加强学科、课程与教材建设。计算机科学与技术专业为省级一流专业建设点,通过IEET工程教育认证,省级专业综合试点改革专业,教育技术学专业为省级一流专业建设点,软件工程专业为广东省示范性软件学院依托专业,入选第一批工信部产教融合型专业建设试点院校。

优化校企双方人才聘任机制,聘请企业优秀技术和管理人才任职兼职讲师,定期选派校内教师到企业挂职锻炼,逐步建设一支具有教学经验丰富、工程实践能力扎实和一定应用型创新经历的师资队伍,从根本上解决了应用创新型和工程实践型教学师资匮乏的难题,有力支撑了一流人才培养。近年来,聘请了10名东软工程师来校进行实践性较强的课程教学和实习实训指导工作,聘请了华南师范大学汤庸教授等12位高校和企业的专家学者为专业建设校外咨询委员会委员,聘请了11位企业工程师为学生的企业导师,指导学生的课外实践学习。组织专任教师参与软件开发、大数据、人工智能等内容的培训近100人次,被企业聘为软件开发工程师教师共10名。

四、推动实现教育数字化转型,探索“数智赋能,智慧共生”智慧教育环境

“实施教育数字化战略行动,推动实现教育数字化转型,深入推进智慧教育。”已成为国家战略。广东省“双十战略”产业行动计划中指出“重点培育行业信息化,在教育领域打造标杆示范”,推动教育数字化转型,构建智慧教育新生态。我院积极响应国家和广东省的教育数字化战略,2022年立项建设省级产业学院——教育数字化产业学院和数字化转型研究中心。产业学院发挥在“产学研用”体系化设计上的示范引领作用,探索科教融汇产教融合、资源共建共享、协同育人与创新、教育与产业集群联动发展等方面做先行者和试验田,形成“产业所需,校企所为”的人才培养和应用创新高地,向粤港澳大湾区乃至全国输送高质量的智慧教育数字人才。

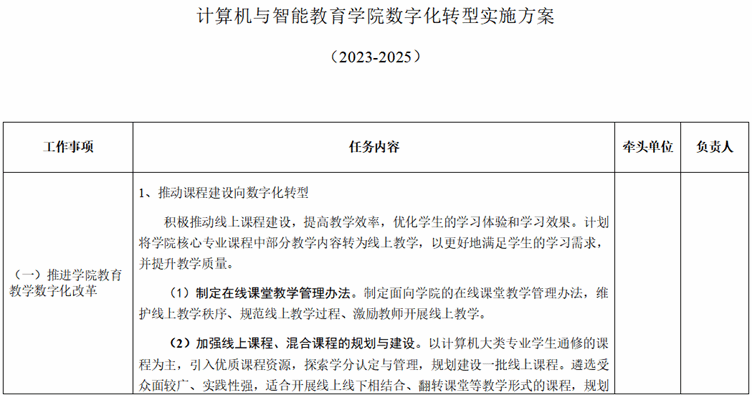

学院通过制定《计算机与智能教育学院数字化转型实施方案》,从推动课程建设向数字化转型、培养数字化专业人才、提升师生的数字素养和教师数字化教学能力、加强教育数字化研究工作四个方面落实数字化转型行动。

五、坚持产教研融合创新,构建“产教融合、教研融合”实践育人环境

以“提升实践创新能力”为核心目标,以联合实验实训室为抓手,校企联合建设实践教学平台、项目实训平台、产学研基地、实习实践基地,打造“多层次多模式实训环境”,提高学生解决实际问题的能力;通过开办特色创新班、打造科创竞协同管理体系,创新拔尖人才培养环境。学院与企业共建数字工场,形成“素质-知识-能力-经验-成果”递进层级的人才培养实施过程。构建“理论学习-实践训练-能力提升-价值塑造-领域创新”的创新实践体系,支撑学院实践教学改革。

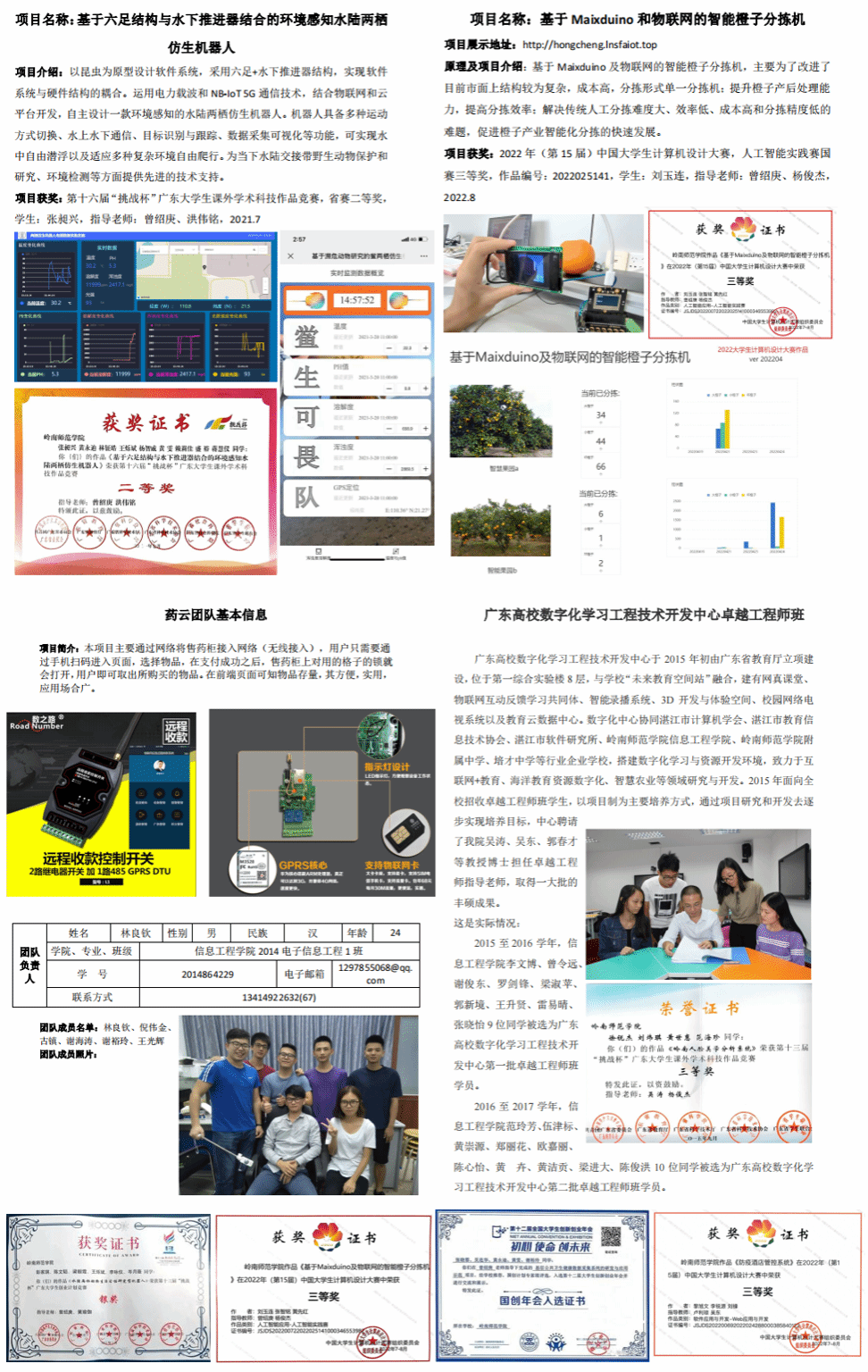

目前,学院建成省级实验教学示范中心2个,省级大学生校外实践基地1个,校外实习实训基地和产学研基地30多个,教育部产学合作协同育人项目13项,校内在线实训平台4个,与企业联建设了项目实训平台及产业项目案例资源8门。学生实践创新创业能力显著提升,获得省级以上奖项近200项,“攀登计划”、大学生创新创业训练计划等项目30余项,授权实用专利、软件著作权登记等30余项,孵化初创型企业3家,其中“山区坡地果树植保无人机”获互联网+大学生创新创业大赛广东省银奖、国家级铜奖,“基层公共卫生健康数据采集系统的研发与应用示范”参加全国大学生创新创业年会展示汇报。

第三部分 学院未来发展规划

以教育数字化转型为驱动,深化产教融合,实现计算机与智能教育学院的专业内涵发展和人才培养模式创新。

一、加强混合课程的建设,创新教育应用场景,加强虚拟教研室、新形态教学资源建设,深入推动教育教学数字化转型,每个专业建设2-3门混合课程以及配套新形态教学资源;通过重构教学内容,优化教学体系,开设微专业,建立微认证考证中心,培养数字化专业人才;通过强化数字化教学技能,开展师资培训,举办教学竞赛等活动,提升师生的数字素养。

二、深化产教融合,力争把教育数字化产业学院建设成国家级示范性产业学院,把工业应用软件产业学院建设成省级示范性产业学院。